한국 영화 중에서 시대극과 미스터리 장르를 결합한 작품은 드뭅니다. 그중에서도 영화 ‘혈의 누’는 뛰어난 연출과 스토리텔링, 그리고 한국적인 분위기를 절묘하게 살린 명작으로 손꼽히며 사극영화의 진수를 보여줍니다.

특히, 영화의 배경인 ‘안동’ 지역은 작품 전체의 분위기와 전통적인 미감을 더욱 돋보이게 하며, 치밀한 시대고증을 통해 관객에게 깊은 몰입감을 선사합니다.

이 글에서는 ‘혈의 누’의 영화적 매력과 함께 배경지로서 안동이 가지는 의미, 그리고 작품 전반의 시대고증이 얼마나 정교하게 구현되었는지를 살펴봅니다.

혈의 누: 한국 사극영화의 미학

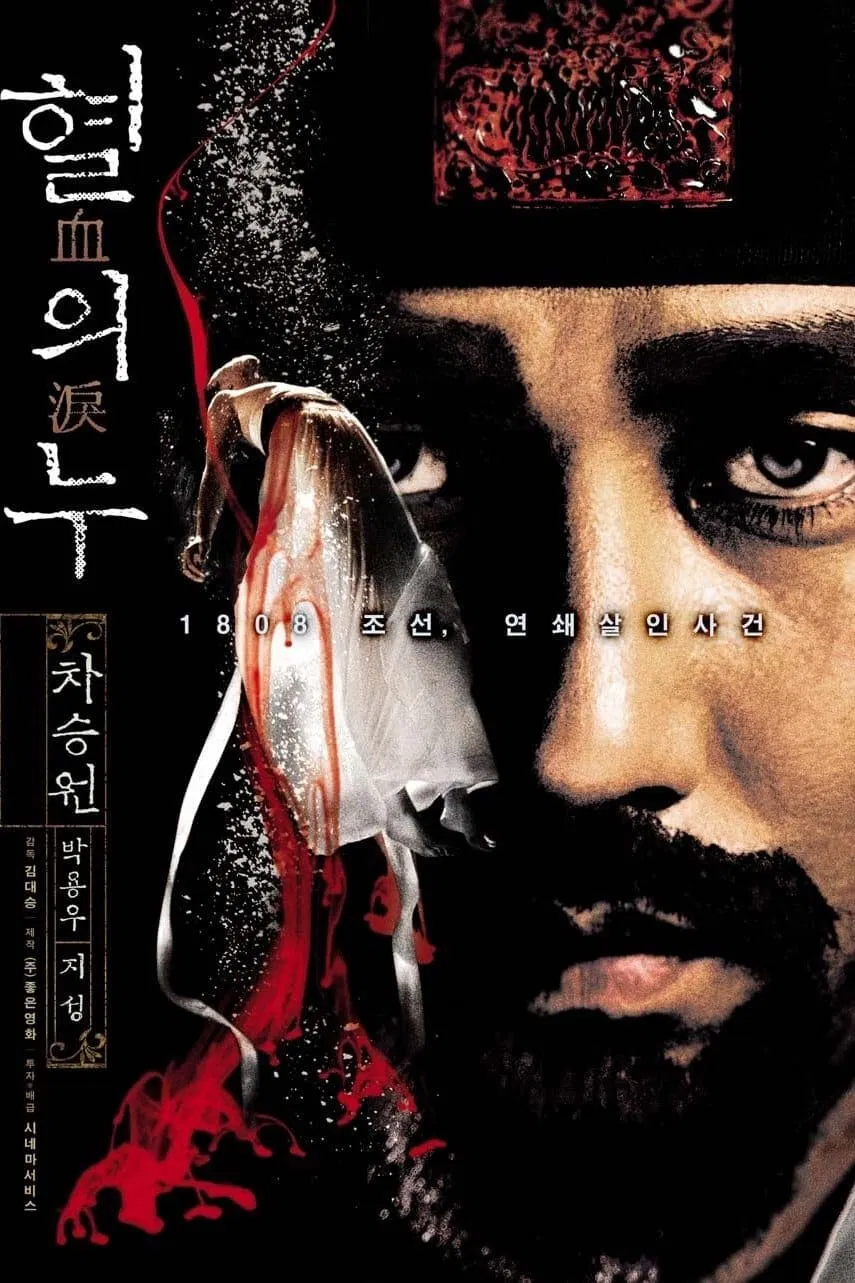

‘혈의 누’는 2005년에 개봉한 김대승 감독의 작품으로, 한국 영화계에서 보기 드문 사극 미스터리 스릴러 장르를 시도한 영화입니다. 영화는 조선시대를 배경으로 연쇄살인사건을 추적하는 과정을 그리고 있으며, 기존 사극영화가 보여주던 웅장함보다는 어둡고 음침한 분위기를 통해 긴장감을 고조시킵니다.

이 영화의 가장 큰 관점포인트 중 하나는 바로 시각적인 미학입니다. 컬러 팔레트에서부터 인물의 의상, 조명, 세트 구성까지 모든 요소가 조화를 이루며 조선 후기의 음습하면서도 정제된 분위기를 전달합니다. 특히 안개 낀 강가와 어두운 저택 안에서 벌어지는 장면들은 일종의 회화적 아름다움까지 느끼게 합니다.

또한, 인물 간의 갈등 구도와 감정선도 매우 섬세하게 표현되어, 단순한 추리물의 재미를 넘어선 인간 드라마로서도 완성도를 자랑합니다. ‘혈의 누’는 단순한 범죄 스릴러가 아니라, 전통과 근대화의 경계에서 고민하는 시대상을 반영하는 작품으로 평가받습니다. 이는 한국 사극영화가 가질 수 있는 깊이와 다양성을 보여준 대표적인 예라 할 수 있습니다.

안동이라는 배경의 힘

영화 ‘혈의 누’의 중심 배경지로 등장하는 지역은 바로 안동입니다. 안동은 한국 전통문화의 정수라고 할 수 있을 만큼 유교문화와 고건축, 양반문화가 잘 보존된 도시입니다. 영화 속에서 이 지역은 단순한 배경 이상의 의미를 지닙니다. 안동의 고택, 협소한 골목길, 돌담길, 그리고 전통 한옥의 디테일은 영화의 전체적인 정서와 완벽하게 어우러지며, 시대극으로서의 리얼리티를 극대화합니다.

안동에서 실제로 촬영된 많은 장면은 배우들의 연기와 함께 현실감을 더하며, 관객들이 마치 조선시대 속으로 들어간 듯한 몰입감을 느끼게 합니다.

더불어 안동의 자연환경은 영화에 독특한 색채를 부여합니다. 흐릿한 안개, 습한 공기, 고요한 강가 등은 긴장감 넘치는 미스터리 서사와 절묘하게 맞물리며 작품의 정서를 풍부하게 만듭니다. 단순히 장소로서의 기능을 넘어서, 안동이라는 도시는 영화의 정체성을 형성하는 중요한 서사적 장치로 작동합니다.

시대고증의 디테일이 빛나는 이유

‘혈의 누’는 단지 고풍스러운 미장센에만 의존하지 않습니다. 조선 후기라는 시대적 배경을 제대로 구현하기 위해 철저한 고증이 이루어졌습니다. 이 영화가 특별한 이유는 바로 이런 디테일한 시대고증을 통해 등장인물의 행동, 사회적 계층, 정치적 상황 등까지 자연스럽게 녹여냈다는 점입니다. 예를 들어 영화 속 주요 인물들의 말투나 복식, 예절 등은 조선시대 유교문화를 바탕으로 매우 정확하게 재현되어 있습니다. 형사 역할을 하는 관직자들이 사건을 조사하는 방식도 당시 실록과 고문서를 참고해 사실감 있게 구성되었으며, 여성 인물들의 사회적 위치나 행동 또한 시대적 배경을 충실히 반영합니다.

또한 당시의 의료기술, 약초 지식, 장례 문화, 무속신앙 등도 서사 속에 녹아 있어 역사적 맥락을 자연스럽게 이해하게 돕습니다. 이러한 세밀한 요소들은 영화에 몰입감을 더하고, 단순한 허구가 아닌 역사적 사실에 기반한 스토리로 신뢰감을 제공합니다.

이처럼 ‘혈의 누’는 단순히 옛날 이야기를 다룬 영화가 아니라, 철저한 고증을 바탕으로 한국의 전통문화와 사회상을 스릴러 장르에 융합시킨 수준 높은 콘텐츠로 평가받습니다.

‘혈의 누’는 한국 영화계에서 흔치 않은 장르인 사극 미스터리를 성공적으로 구현한 작품입니다. 특히 안동이라는 전통문화의 도시를 배경으로 하여 분위기와 몰입감을 높였으며, 정밀한 시대고증으로 인해 역사적 신뢰감까지 확보한 점이 인상적입니다. 단순한 오락 영화 이상의 깊이를 담고 있는 이 작품은, 한국 사극영화의 새로운 방향을 제시한 대표작이라 할 수 있습니다. 고전과 장르적 재미를 모두 잡고 싶은 관객이라면 반드시 감상해야 할 작품입니다.